Was ist Introvert Leadership?

Introversion ist ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal und Bestandteil des Big Five bzw. OCEAN-Modells. Obwohl 30% bis 50% aller Personen eher introvertiert sind, sind Introvertierte in Führungspositionen unterrepräsentiert. Und das, obwohl introvertierte Persönlichkeiten Führungsqualitäten mitbringen, die in einer komplexen und dynamischen Arbeitswelt den Unterschied machen können.

Introvert Leadership ist ein Führungsstil, der auf den Stärken, Denkweisen und Kommunikationsformen introvertierter Persönlichkeiten basiert. Im Gegensatz zum weitverbreiteten Verständnis von Führung, das eher extrovertierte Eigenschaften wie Durchsetzungsstärke, Dominanz oder kommunikative Präsenz betont, liegt beim Introvert Leadership der Fokus auf:

- Reflexion und gründliche Analyse von Entscheidungen

- Aktives Zuhören, um fundiert Entscheidungen treffen zu können und persönliche Entwicklung der Mitarbeitenden zu ermöglichen

- Selbstführung als Basis der Führung

- Ruhige Kommunikation, die Raum für Entfaltung der Potenziale für Mitarbeitende gibt

Was sind typische Merkmale von Introvert Leadership?

1. Hohes Maß an Selbstreflexion

Introvertierte Führungskräfte denken nach, bevor sie handeln. Sie sind sich ihrer Wirkung bewusst, nehmen sich selbst nicht zu wichtig – und streben nach stimmigen, wertebasierten Entscheidungen.

2. Aktives Zuhören & Empathie

Sie hören zu – nicht nur, um zu antworten, sondern um zu verstehen. Das fördert Vertrauen, psychologische Sicherheit und tiefe Verbindung im Team.

3. Ruhige Führung

Introvertierte wirken nicht durch Lautstärke, sondern durch Authentizität, Ruhe und Konsequenz. Sie sind verlässlich und geben Orientierung, ohne in den Vordergrund zu drängen.

4. Förderung von Potenzialen

Sie stellen sich nicht selbst in den Mittelpunkt, sondern ermöglichen anderen, zu wachsen, indem sie mit einer coachenden Grundhaltung führen und damit die Potenzialentfaltung ihres Teams fördern.

5. Strategische, analytische Entscheidungen

Dank ihrer reflektierten Art, denken introvertierte Führungskräfte langfristig, systemisch sowie analytisch und haben so den nachhaltigen Erfolg im Blick.

Wann ist Introvert Leadership besonders wertvoll?

- In Krisensituationen, in denen ruhiges, überlegtes Handeln gefragt ist

- Bei Innovationsprozessen, die gründliche Analyse und kritische Reflexion benötigen

- Wissensarbeit & Expertenteams, bei denen Vertrauen wichtiger ist als Autorität

- Kultureller Wandel, der nicht durch Macht, sondern durch Sinn entsteht

- Führung von reifen und proaktiven Teams

Selbstbewusst introvertierte Führungskräfte fördern psychologische Sicherheit, weil sie Räume öffnen, statt sie zu füllen, treffen überlegte Entscheidungen, statt sich von Aktionismus treiben zu lassen, stärken Teams, indem sie aktiv zuhören und sie fördern und binden Talente, weil sie die Entwicklung der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellen.

Eine gesunde Führungskultur braucht Vielfalt, auch in Bezug auf Persönlichkeit. Introversion und Führung sind kein Widerspruch. Introvert Leadership ist deshalb eine Form von Führung, die die Stärken extrovertierter Führungskräfte optimal ergänzt.

Wie können introvertierte Führungskräfte durch Coaching gezielt gefördert und entwickelt werden?

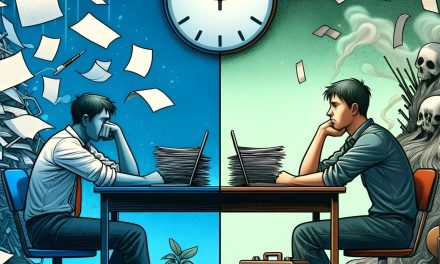

Introvertierte haben andere Lern- und Denkprozesse und reagieren anders auf Reize als Extravertierte. Unterschiede zwischen Extrovertierten und Introvertierten zeigen sich nicht nur daran, dass sie aus unterschiedlichen Quellen Energie beziehen, sondern auch darin, dass sie unterschiedlich auf Reize reagieren. Introvertierte zeigten in verschiedenen Studien, dass sie stärker auf Reize reagieren und bei einem Reizlevel, das Extrovertierten Energie gibt, überstimuliert werden.

Die erhöhte Reizempfindlichkeit hat Auswirkungen auf die Denk- und Leistungsfähigkeit. So haben Introvertierte eine geringere Schalltoleranz und arbeiten besser bzw. erzielen bessere Ergebnisse, wenn sie in Ruhe ohne Musik oder mit niedrigem Geräuschpegel arbeiten bzw. Aufgaben lösen. Während Extrovertierte schneller in einer Umgebung mit Geräuschen als in einer leisen Umgebung arbeiten, leiden Introvertierte in der gleichen Umgebung an Konzentrationsproblemen und Erschöpfung. Deshalb bevorzugen Introvertierte beim Lernen und Arbeiten eine Umgebung mit geringerem Geräuschpegel, wobei die besten Lernergebnisse erzielt werden, wenn der Geräuschpegel individuell ausgewählt wird.

Deshalb braucht es einen speziell auf die introvertierten Bedürfnisse zugeschnittenen Coaching- und Entwicklungsprozess.

Die Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse für das Coaching von Introvertierten

Während Extrovertierte unter Stimulation und Stress bessere Leistungen zeigen, ist bei Introvertierten das Gegenteil der Fall. Introvertierte profitieren von einer wenig stimulierenden Umgebung. Folglich sind zu viel Reize und zu viel Stimuli ebenso wie Stress beim Coaching introvertierter Coachees möglichst zu vermeiden, um den Zugriff auf deren Ressourcen nicht abzuschneiden und die kognitive Leistungsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen. Ebenso ist beim Coaching zu berücksichtigen, dass Introvertierte negativ auf Stress reagieren bzw. Stress die Lern- und Arbeitsergebnisse beeinflusst, weil Introvertierte insgesamt eine längere Reaktionszeit haben, also langsamer Entscheidungen treffen.

Entsprechend sind der Coachingprozess und die vom Coach angewandten Coachingmethoden so zu wählen, dass der introvertierte Coachee in seiner Kraft und Leistungsfähigkeit bleibt. Das erfordert eine hohe Empathie des Coachs und passgenaue Steuerung des Coachingprozesses. Auch zeigen Studien, dass Introvertierte zunächst langsamer Aufgaben lösen und erst mit fortschreitender Zeitdauer schneller bei der Aufgabenlösung werden. Zudem haben sie bei Problemlösungen ein längeres Durchhaltevermögen als Extravertierte. Deshalb schneiden Introvertierte nicht nur mit fortschreitender Zeitdauer sondern auch mitzunehmender Schwierigkeit besser ab als Extravertierte. Introvertierte zeichnen sich also durch die Fähigkeit, sich in komplexe Problemstellungen reinzudenken, Durchhaltevermögen und dadurch aus, gründlicher über Problemstellungen nachzudenken.

Übertragen auf Coaching bedeutet das, dass introvertierte Coachees Zeit für die Lösung bzw. Bearbeitung im Coaching benötigen. Introvertierte benötigen Zeit für sich, um den erhaltenen Input zu sortieren und zu verarbeiten, weil sie zunächst ausgiebig analysieren wollen, bevor sie sich äußern. Und selbst wenn im Coaching die Zeit gegeben würde, könnte das eine Stimulation und ein Stresslevel auslösen, was die Lösungsfindung erschwert. Die Stärke eines Introvertierten, die sich in reflektierter und tiefgründiger Problemlösung zeigt, bliebe ungenutzt und der Coachingerfolg wäre gefährdet.

Deshalb ist der Einsatz von Selbstcoaching-Elementen beim Coaching von Introvertierten wichtig, um ausreichend Zeit für den Denk- und Lernprozess zu geben, zu ermöglichen, dass er die für sich passende Umgebung und damit Reize in der Umgebung wählen kann und von der Stärke zu profitieren, dass Introvertierte erst mit zunehmender Zeitdauer und Beschäftigung einer Problemstellung ihr volles Potential ausschöpfen.

Quellen

Belojevic, G., Slepecevic, V., & Jakovljevic, B. (2001). Mental performance in noise: The role of introversion. Journal of Environmental Psychology, 209.

Burtăverde, V. (2011). Significant differences between introvert and extrovert people’s simple reaction time in conflict situations. Romanian Journal of Experimental Applied Psychology, 18.

Elliott, C. D. (1971). Noise tolerance and extraversion in children. British Journal of Psychology, 375.

Eysenck, H. J. (1959). Personality and problem solving. Psychological Reports, 592.

Firouzeh, S. A., & Afsaneh, K. (2013). The effect of background music, noise and silence on the performance of introvert and extrovert students on the academic aptitude test. Contemporary Psychology, 69.

Fudjack, S. L. (2013). Amidst a culture of noise silence is still golden: A sociocultural historical analysis of the pathologization of introversion, 1f.

Grawe, K. (2014). Neuropsychotherapie (pp. 420 f.).

Geen, R. G. (1984). Preferred stimulation levels in introverts and extroverts: Effects on arousal and performance. Journal of Personality and Social Psychology, 1303.

Kagan, J., Reznick, J. S., & Snidman, N. (1988). Biological bases of childhood shyness. Science, 167.

Matthews, G., Deary, I. J., & Whiteman, M. C. (2008). Personality traits (2nd ed., p. 355).

Matthews, G., & Dorn, L. (1995). Cognitive and attentional processes in personality and intelligence. In D. H. Saklofske & M. Zeidner (Eds.), International handbook of personality and intelligence (pp. 367–396).

McCrae, R. R., & John, O. P. (1992). An introduction to the five-factor model and its applications. Journal of Personality, 175–215.

Mohan, V., & Kumar, D. (1976). Qualitative analysis of the performance of introverts and extroverts on standard progressive matrices. British Journal of Psychology, 391.

Noya, C., & Vernon, L. (2019). Where are all the introverts hiding? An analysis of introversion in research. Florida Atlantic University Undergraduate Research Journal, 34–38.